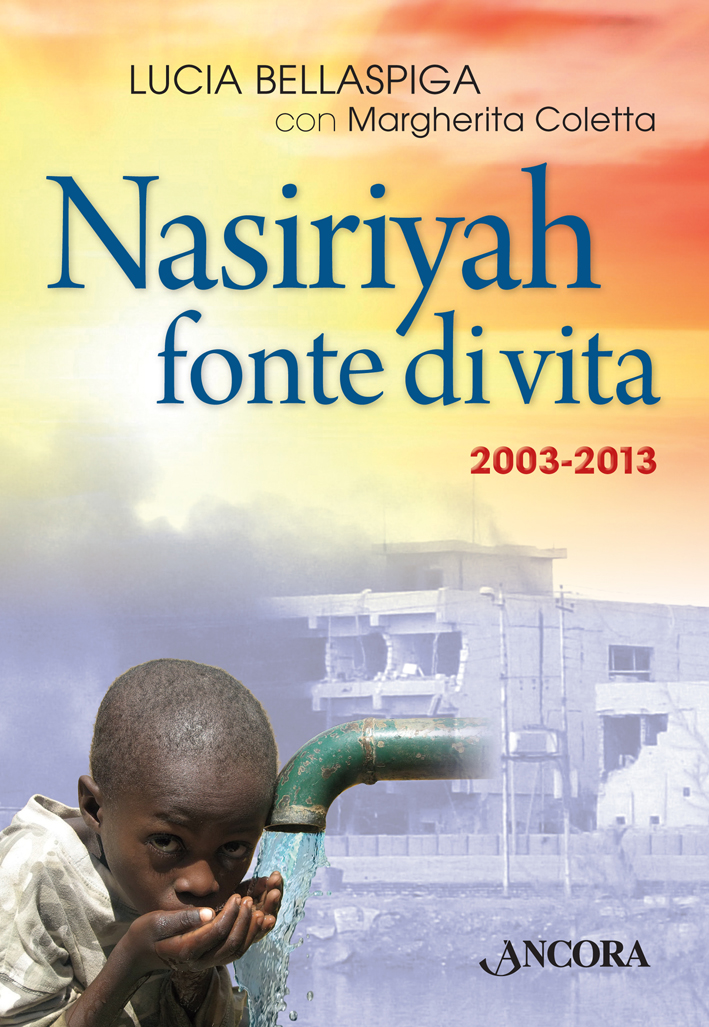

12 novembre 2003, Nasiriyah (Iraq): sono le 10.40 del mattino, le 8.40 in Italia. Un’auto si lancia a tutta velocità contro la recinzione che circonda «Maestrale», il quartier generale delle forze italiane nella città irachena. Mentre i nostri militari, presi alla sprovvista, sparano contro il primo mezzo, da dietro arriva il vero camion bomba, carico di trecento chili di tritolo.

12 novembre 2003: la strage

La palazzina che ospita la base dei carabinieri italiani viene sventrata. Eterni secondi di buio e terrore. Poi, più tremendo ancora, cala irreale il silenzio.

Un silenzio interrotto poche ore dopo, in Italia, da una giovane donna. La intervistano in casa sua, da poche ora ha saputo che suo marito è morto a Nasiriyah. Il dolore la schiaccia, è evidente dallo sguardo, ma sono le sue parole – pronunciate con il Vangelo in mano – a colpire tutto il Paese: «La nostra vita è tutta qui dentro». E legge il brano evangelico (Mt, 5, 43-45) che recita: «Fu detto: ‘Amerai il tuo prossimo e odierai il nemico’. Ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori (…). Infatti se amate quelli che vi amano che merito ne avete?”. Troppo facile amare chi ci fa del bene, la vera sfida è riuscire a perdonare chi ci perseguita. Lo dice nostro Signore, ama il tuo nemico. Se adesso che mi hanno tolto Giuseppe io non ne fossi capace, tradirei anche lui e tutto ciò per cui è andato in Iraq». È Margherita Caruso, moglie di Giuseppe Coletta, vicebrigadiere dei Carabinieri caduto nell’attentato. In lei tutti vedono il mistero di una fede granitica, più forte di montagne di tritolo.

Nella memoria collettiva Nasiriyah evoca momenti di terrore, odio e dolore. Sono ormai trascorsi sedici anni da quel 12 novembre 2003, quando nell’attentato kamikaze persero la vita 19 italiani, tra i quali 12 carabinieri, 5 soldati dell’esercito e due civili impegnati in missione di pace per la ricostruzione dell’Iraq dilaniato dalla guerra.

«Se il chicco di grano caduto in terra muore produce molto frutto», dice il Vangelo di Giovanni. Ed è proprio quello che è accaduto con la morte di Giuseppe Coletta, esempio insieme a sua moglie Margherita di una fede vera e profonda vissuta anche nei dolori più strazianti, come quello della morte del figlio Paolo, a soli sei anni, per leucemia. Un dolore che avrebbe potuto allontanarli, ma che al contrario li unisce ancora di più e porta alla svolta che determinerà tutto il loro futuro, fino al giorno di Nasiriyah, e oltre. Dopo il funerale Giuseppe prende i giochi e i vestiti di Paolo, e con la moglie li porta a un orfanotrofio di Napoli. Poi per mesi torna nel reparto di oncologia pediatrica, portando regali e sorriso ai piccoli pazienti. Margherita la definisce come la sua prima «missione all’estero»; da quel momento darà tutto se stesso per ogni bimbo che incontrerà, andandoli a cercare dove soffrono di più, dove infuria la guerra.

Le prime missioni sono in Albania e Kosovo (1999-2000). È poi la volta della missione in Bosnia (2001-2002). E infine, nel luglio 2013, Giuseppe parte per la sua quarta missione, destinazione Nasiriyah. Al contingente italiano spetta il compito di «garantire la stabilità necessaria per la distribuzione degli aiuti umanitari e il ripristino dei servizi essenziali» dopo la distruzione. Non sorprende, dunque, che Coletta si riconosca pienamente nel ruolo che va a ricoprire. Come molti suoi compagni, una volta a destinazione, ci mette del suo, allacciando un rapporto molto particolare con la gente di Nasiriyah, i bambini dell’ospedale e i medici in primo luogo.

Senz’armi tra i bambini

«Nessuno lo obbligava ad andare tutti i pomeriggi all’ospedale pediatrico di Nasiriyah, spesso anche senza armi, nonostante il pericolo che questo comportava, eppure lo faceva», dice Margherita. «In ognuno di quei bambini feriti, malati, a volte morenti, rivedeva il nostro Paolo. Era stato anche rimproverato per il rischio che correva, ma non riusciva a vederlo, o meglio, lo metteva in conto, perché era troppo forte la voglia di portare anche solo un po’ di sollievo a quei piccoli». Quello che Giuseppe non riesce a trovare lì se lo fa mandare dall’Italia, dove mobilita chiunque possa e dove Margherita da sempre lo aspetta dandogli una mano.

L’ultima richiesta fatta dall’Iraq alla moglie è un’incubatrice: «Giuseppe non mi raccontava spesso quello che faceva, i militari cercano di non far preoccupare i loro cari, ma la cosa che diceva in ogni telefonata era che dopo Nasiriyah non esiste più niente. Intendeva dire che il dolore visto da lui e dagli altri colleghi laggiù era qualcosa di tremendo. Vedere agonizzare un bambino – diceva – e non poter fare nulla ti fa impazzire. I nati prematuri all’ospedale pediatrico morivano perché non esisteva un’incubatrice. Questo lo aveva amareggiato moltissimo e mi aveva chiesto di procurargliene una al più presto». Mancavano due giorni alla strage.

Il seme di Nasiriyah

Le ultime fotografie del vicebrigadiere Giuseppe Coletta vivo risalgono all’11 novembre 2003, il giorno prima dell’attentato, e lo ritraggono mentre si dà da fare in piedi sul camion a distribuire viveri e altri generi di prima necessità. Cosa è avvenuto in questi sedici anni? Il sangue versato a Nasiriyah non si è perso in un fiume sterile di dolore, ma ha irrorato terreni nuovi di speranza e vinto la morte con messaggi concreti di vita. Giuseppe Coletta non ha mai smesso di far arrivare in Iraq, in Albania, in Bosnia, in Africa e in tante altre sacche di povertà (anche italiane) i suoi pacchi. L’Associazione Giuseppe e Margherita Coletta – Bussate e vi sarà aperto, nata dopo la strage, vuole proseguire l’opera del brigadiere a sostegno alle popolazioni vittime di guerra, miseria e malattia, soprattutto i bambini. Nell’Associazione Margherita ha investito anche il risarcimento concesso dallo Stato per l’uccisione di suo marito. “Nessuna somma può ripagare la perdita della persona che si ama, ma proprio per questo per me era importante spenderla in qualcosa che avrebbe sicuramente fatto felice lui. A chi mi chiedeva come avrei voluto che venisse ricordato, ho sempre risposto che l’unica maniera utile è di continuare a essere motori di bene».

«È scritto nel Vangelo: il seme, se non muore, non porta nessun frutto. Dentro un grande dolore c’è qualcosa di ancora più grande. Noi non possiamo capire, ma ci fidiamo e ci affidiamo. Non possiamo conoscere i disegni di Dio, ma possiamo avere la certezza che Dio ci ama».

Margherita Coletta

Se non fosse ragionevole, questa sovrabbondanza d’amore che vince la disperazione sarebbe pura follia. Un’esperienza che non cancella il dolore, non lo rimuove. Ma lo trasforma, rendendolo fecondo.

Lascia un commento