“E semm partii…”: due parole su un disco fondamentale e su due canzoni che resteranno

di Paolo Jachia

Le canzoni del disco: 1. El bestia; 2. Sügamara; 3. Kapitan Kurlash; 4. Trenu, trenu; 5. E semm partii…; 6. Me canzon d’amuur en scrivi mai; 7. L’omm de la tempesta; 8. Grand Hotel; 9. El mustru; 10. Televisiòn; 11. S. Macacu e S. Nissoen; 12. La ballata delle quattro carte; 13. Il ladro dello zodiaco; 14. Ventanas

Già al primo impatto E semm partii… profuma di viaggi, di novità e cambiamenti. «Siamo partiti» è la traduzione del suo titolo, seguito però, è importante osservarlo, da tre puntini di sospensione, come a dire che non è solo di partenze che si parla ma anche di ritorni e, più in generale, di quelle avventure che saranno poi raccontate a coloro che sono rimasti, magari al solito Bar Sport o all’Osteria Brèva e Tivàn.

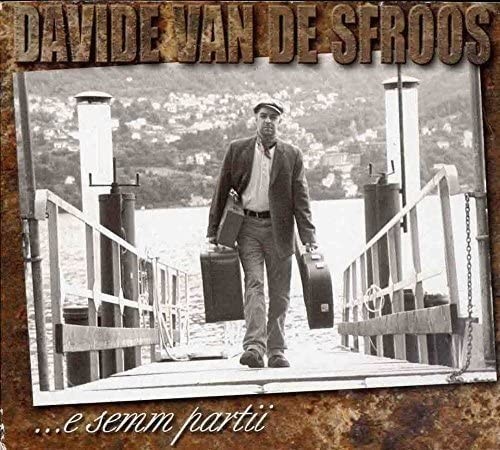

Rafforza l’idea del viaggio la copertina del disco: qui si vede il cantautore carico di valigie e vestito come un migrante di inizio Novecento ed è dunque proprio il viaggio il filo rosso che lega tutte le canzoni di quello che dunque può essere chiamato un vero concept album, un disco cioè in cui tutti i pezzi ruotano intorno a un’idea unitaria. Molto importante è anche l’ambientazione generale, perché infatti non lo vediamo sul molo di attracco di una nave che sta per affrontare un lungo viaggio verso l’Atlantico (anche se questa sarebbe l’iconografia tradizionale), ma su un pontile proteso nel lago e con le montagne puntinate di paesini come sfondo. Però, se il contesto in cui si muove e si presenta è chiaro ed evidente, dove vuole arrivare, Davide non l’ha ancora detto; quello che è certo è che la partenza è in atto ed è in ascesa, e non stupisce così che l’album, per la larghissima possibilità di identificarvisi e il vastissimo richiamo tradizionale, riscuota un enorme successo non solo nel mondo laghée ma in tutt’Italia: il disco vince infatti, per la seconda volta, il prestigiosissimo Premio Tenco e ottiene anche il disco d’oro per l’alto numero delle vendite «E semm partii» afferma De Sfroos «parla degli italiani emigranti verso l’America, ma può fare capire molte cose anche su quelli che arrivano oggi in Italia. Questo passaggio, però, lo deve fare chi ascolta, io parlo solo delle loro emozioni. È questa la chiave delle mie canzoni» (Alessia Cassani, ottobre 2002, L’uomo della tempesta, in http://web.tiscali.it/lisola/interviste/DVDS.htm). Infatti si può, in prima persona, partire e andare lontano, ma si può anche guardare gli altri andarsene, e rimanere dunque fermi al proprio posto, cioè si può partire anche “solo” per un viaggio interiore e spirituale. E, in effetti, i protagonisti di questo disco hanno ciascuno il proprio modo di viaggiare e di attraversare le diverse situazioni con cui vengono a contatto e ognuno affronta (e racconta!) il proprio destino in maniera differente.

E semm partii…

Tutto questo diventa esplicito nel brano che dà il titolo al disco, dove troviamo un richiamo a una delle canzoni simbolo dell’Italia Migrante: «Mamma mia dammi cento lire / che in America voglio andar…»: segnaliamo che la canzone risulta senza autori – “anonima” – ed è attestata almeno dall’Ottocento; ma è più importante sottolineare che, tra il 1880 e il 1920, ben venti milioni di italiani abbandonarono la loro patria, e da tutte le regioni d’Italia. Non a caso dunque, nella canzone di De Sfroos si sente in sottofondo l’eco di un mandolino che smorza il “clima” settentrionale del pezzo e allarga l’orizzonte verso una nazione intera: a inizio secolo era tutta l’Italia che stava migrando, dai comaschi e veneti ai napoletani e siciliani…

Dedicato a tutti quelli che sono partiti e…

Ugualmente significativa, ed anche consonante con questa vasta prospettiva, è l’epigrafe che apre il disco: «Dedicato a tutti quelli che sono partiti e da qualche parte sono arrivati… anche a quelli che sono tornati… Ma sopratutto a coloro che si sono persi per strada aspettando l’ultimo lancio del dado»; e, in coerenza, in uno dei racconti di De Sfroos contenuto in Ladri di Foglie e intitolato Tre candele, troviamo scritto: «Adesso […] accende tre candele bianche […] come voleva la nonna, prima dell’arrivo della notte: una per il cielo, una per gli uomini che camminano verso casa e una per coloro che si sono perduti».

Diamo ora però spazio a ciò che direttamente scrive il cantautore nelle note che accompagnano il disco perché con queste precise parole egli presenta, sinteticamente e liberamente, le quattordici canzoni del suo lavoro:

«E siamo partiti, decidemmo di farlo nel giorno di S. Macaco, nella notte di S. Nessuno, buttando dietro le nostre spalle tutte le carte che avevamo in mano… assi compresi, puntando verso una qualche America da noi stessi scarabocchiata a matita dentro gli occhi e invocando ognuno un dio, un santo o un supersalvatore alieno come Kapitan Kurlash, per spostare il caos e mostrare la direzione…

Qualcuno, stanco di impazzire aspettando un treno fantasma, decise di barattare l’attesa con il viaggio, usando la tempesta che aveva in tasca come motore e una fotografia come timone…

Qualcuno lasciò che la propria furia si sciogliesse di fronte alla bellezza, regalando la sua arma in cambio di una canzone prima di andare via…

Qualcuno si avviò a rapinare il destino, cavalcando un Gilera e impugnando una pistola giocattolo…

E qualcun’altro se ne andò cavalcando una sedia a rotelle e impugnando una fiocina, a sfidare quel mostro che si era mangiato la sua dignità…

Qualcuno partì sapendo che i suoi passi non sarebbero bastati per dove voleva andare lui… e allora volò via, attraverso una guerra e una pace che sarebbero state soltanto sue…

Qualcuno passò la vita con in mano bagagli, vivendo i viaggi degli altri su di una scalinata che lo avrebbe fatto camminare sempre e arrivare mai…

Qualcuno partì solo con il cuore, senza uscire dal giardino della sua signora, senza tagliare mai l’edera di un amore impossibile, pur essendo un giardiniere e facendo forse il percorso più difficile di tutti…

E quindi, alla fine, siamo partiti… spegnendo una televisione che si ostinava a voler diventare la nostra memoria e pregando un vento buono da una finestra di Sardegna, perché gonfiasse le nostrevele,perché spostasse le nostre nubi… senza soffiare mai via la speranza» (precisiamo che, nell’assoluta fedeltà al testo di Davide, ci siamo permessi solo di evidenziare due parole chiave del suo pensiero umano e della sua poetica: bellezza e speranza).

L’Ottocento, l’America e noi

Su questa linea di viaggi, reali o metaforici, non stupisce che un altro argomento affrontato da De Sfroos sia proprio quello dell’emigrazione italiana di fine Ottocento verso l’America. Qui il riferimento reale, ovviamente, è alla sua gente di lago, ma con un senso che va al di là dell’episodio specifico e per questo motivo si può leggere in chiave esistenziale e anche come risposta alle due canzoni precedenti e come sfondo morale dell’intero disco. In E semm partii…, il brano che dà il titolo all’album e che compare, giustamente, non subito ma in quinta posizione, canta i timori e le speranze di questi «figli portati a spasso / dalle onde a pezzi che san tutto loro, / verso un orizzonte con il sole al collo, / dondolando sempre, ma cadendo mai».

Se è vero che i nostri migranti si portano appresso «una valìsa che gh’è deent nagòtt» («una valigia dove dentro non c’è niente»)e hanno sul volto un’espressione smarrita e ansiosa, cioè «cumè tòcch de vedru de un büceer a tòcch» («come pezzi di vetro di un bicchiere a pezzi»), nondimeno è anche vero che sono capaci di buttare il cuore al di là della paura (per inciso diciamo che E semm partii… è una delle «canzoni-fotografie» più realistiche della nostra recente canzone d’arte novecentesca).

Uomini, donne e ragazzi (di ieri ma anche di oggi, italiani ma anche di ogni parte del mondo) che si lasciano alle proprie spalle i «fazzoletti bianchi che non san volare, / non ci seguiranno e resteranno là», cioè le loro famiglie e le loro vite di prima. Sono persone che guardano oltre l’ignoto, in un mare e verso una terra che sono più grandi di loro, «cumè una cicàda cuntra la bufera» («come uno sputo contro la bufera») ma sognano «una vita noeva quaand finìss el maar mentre quèla vègia la te pìca i spàll…» («una vita nuova quando finisce il mare mentre quella vecchia ti picchia le spalle»), non dimenticando quindi mai le loro origini.

Fuori metafora, desiderano l’America, che rappresenta una situazione esistenziale migliore, anche se con il ricordo sempre vivo delle sponde del lago e di tutto ciò che stanno abbandonando dietro di loro. Davide canta così la loro speranza e il loro dolore con una melodia lenta e quasi drammatica, che però si velocizza e si anima usando proprio il dialetto durante i ritornelli. Inoltre è importante rilevare che il pezzo è sdrammatizzato dalla fine ironia del cantante, in controcanti come «se ghe la foo cambi la mia vita, se fùndi mea l’è giammò quajcòss» («se ce la faccio cambio la mia vita, se non affondo è già qualcosa») oppure «sarem poi simpatici alla Libertà?». Il cantautore rivela inoltre che «tutte le immagini della canzone […] sono riconducibili a un sogno che ho fatto: ho visto la scena di questi emigranti che partivano. Erano tanti: genitori, nonni di gente che conoscevo, e in sottofondo il tormentone “e semm partii…”. Il giorno dopo l’ho scritta perché non sfuggisse» (Cassani 2002). Sull’onda di quest’immagine e di questo sogno e come già abbiamo anticipato, a conclusione del testo De Sfroos richiama con un adattamento le prime parole della canzone popolare, già prima richiamata, Mamma mia dammi cento lire: «Mamma mia dammi cento lire / che in America voglio andar. / Cento lire io te le do / ma in America no, no, no». La citazione è dovuta, ed è doverosa, al ricordo che l’emigrazione è stato un avvenimento che ha segnato la storia e la cultura non solamente dei laghée, ma dell’Italia intera e che da qui diventa parabola di un dolore universale. In fondo quante volte anche noi siamo stati costetti a lasciare qualcosa che amavamo disperatamente… e che pure dovevamo abbandonare per «una vita noeva» (il Dante della Vita nova docet).

Io canzoni d’amore non ne scrivo mai

Non possiamo naturalmente parlare di tutte le canzoni (e rimandiamo dunque al nostro libro: Paolo Jachia e Lisa Pedretti, Van De Sfroos, canzoni senza confini, Àncora 2022) ma ci pare indispensabile fare cenno ancora a Me canzon d’amuur en scrivi mai anche per mostrare come l’attenzione di Davide non sia rivolta solo a temi che, per semplificazione, potremmo definire di taglio sociale e politico ma più prettamente sentimentale. Me canzon d’amuur en scrivi mai («Io canzoni d’amore non ne scrivo mai») è, infatti e proprio a dispetto del titolo, una bellissima dichiarazione d’amore. Il protagonista, per il quale pare che il cantautore abbia preso spunto da suo nonno, è un umile giardiniere che si innamora perdutamente di una donna alla quale però non osa rivolgersi né parlare: è, infatti, un uomo molto timido e riservato e non ha il coraggio di confessare i suoi sentimenti alla donna che ama e perciò manifesta questo profondo amore prendendosi cura del suo giardino; le rose crescono splendide ma «me sun un fiuur che anziché verdess el se sàra» («io sono un fiore che invece di aprirsi si chiude»).

A differenza del fidanzato della donna che «gira el muund in barca a vela», il giardiniere non è «mai naa foe de sto giardén»(«mai uscito da questo giardino») e lo riconosce con una punta di amarezza. Ma questo, nel suo piccolo, non gli impedisce di provare un sentimento immenso come l’amore, anche se gli manca il coraggio di dichiararsi. Il ritornello spiega quanto grande sia il suo affetto, paragonandolo addirittura alla forza di una motosega, ma anche quanto sia devastante e paralizzante il suo riserbo, che gli fa balzare il cuore come fosse un rospo: «e a questa edera che la rampéga / dai mè scarponi al mè capèll / ghe foo i carèzz intaant che me suféga / da giardinieer sun diventaa un restèll / E al tramuunt quand che ’l suu el betéga / prepari i röös che riessi mai a dàtt / g’ho un sentimeent che l’è una motosega / e un coer stremmii che solta cumè un sciàtt». Ovvero in traduzione: «e a questa edera che si arrampica / dai miei scarponi al mio cappello / faccio le carezze intanto che mi soffoca / da giardiniere sono diventato un rastrello / E al tramonto quando il sole balbetta / preparo le rose che non riesco mai a darti / ho un sentimento che è una motosega / e un cuore impaurito che salta come un rospo».

Da sottolineare, in una delle più dolci e belle canzoni di De Sfroos, la simmetria tra il sole che, al tramonto, balbetta e il nostro «eroe perdente» che, in modo simile, incespica e non riesce a confessare i suoi sentimenti. Dunque, come dice il titolo del brano, se è vero che il protagonista non scrive mai canzoni d’amore né, tantomeno, è capace di fare dichiarazioni d’amore, è vero anche che i fiori che lui continua, ostinatamente, a coltivare sono la più sincera dimostrazione d’amore che si possa fare.

Dunque due canzoni che resteranno di un disco dove in realtà tutti i brani sono bellissimi e che segna la sicura affermazione di un grande cantautore.

Lascia un commento